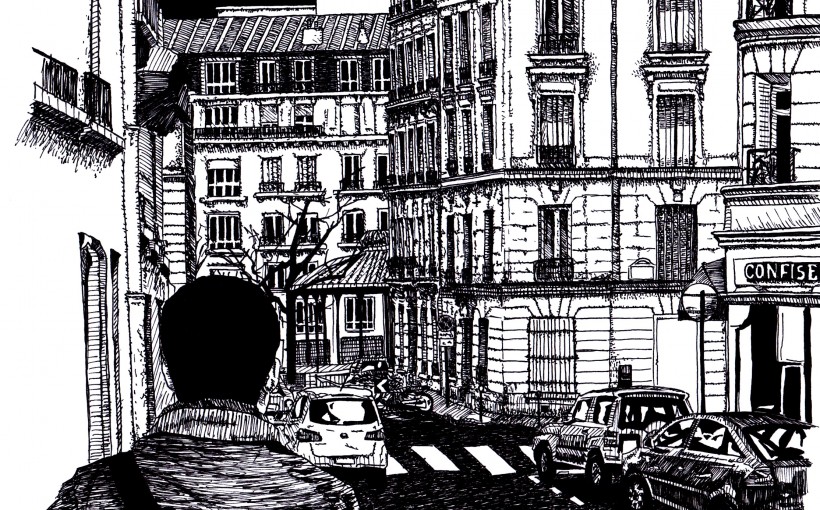

C’était en février , il faisait froid et le hasard précaire ainsi qu’une curiosité misérabiliste m’avaient poussé à passer la nuit seul dans Paris. Vêtu d’un imper saumâtre et trimbalant avec moi mon ordinateur portable (oui parce qu’il faut pas déconner non plus, je ne suis pas né clodo !) je déambulais, comme je le fais souvent, sans but précis. Offrant par mes errements la chance à l’instant qui pourrait, en une explosion ou un cri de faubourg, me sortir de la profonde léthargie dans laquelle je me plonge lorsque je marche dans la rue. Paria de ma propre conscience.

Je n’exagère que trop peu, j’étais réellement décidé à dormir sur un banc pour enfin toucher à la pureté du clochard céleste, les mains dans ses poches trouées qui laissent sûrement dépasser un peu de ses couilles ratatinées par le froid. Mais, et pour être totalement honnête avec vous, cet état ne résultait pas seulement d’une prise de position poétique et gonzo mais aussi, et surtout, d’une mauvaise gestion de mes contacts dont les offres de couches s’étaient inexorablement refermées à mesure que l’heure tournait. Ma fierté a fait le reste, si bien que mon dernier espoir me claqua la porte au nez vers 11 heures du soir environ et que je n’eus pas le courage de demander pitié et asile.

Déjà, vers 11h15, les premiers frissons me parcouraient, signe précurseur d’une grâce rimbaldienne et d’une bonne angine, quand je me rappelai soudain l’invitation festive d’une amie actrice dont l’appartement m’étais ouvert proportionnellement à ses jambes, c’est à dire de moins en moins souvent. Avide de contact et possédant une peur panique de l’ennui et de la solitude je sautai de mon banc et claudiquai (« puisque c’est ce que ferait sûrement un SDF » présumai-je) jusqu’à l’adresse que la jeune fille m’avait donnée. Au pire, pensais-je, je n’aurais qu’à quitter discrètement la fête lorsque j’essuierais un refus certain de ma chère amie mondaine, ce ne serait pas le premier ce soir. Et au moins j’aurais été au chaud pendant quelques temps.

Il se trouvait que celle-ci fêtait la fin de quelques concours de théâtre. Je n’avais que trop peu mesuré l’écart entre mes vêtements, l’état négatif/mourant de mon solde bancaire et la possible faune qui m’accueillerait. Je redoutais tant la terrifiante solitude parisienne que je me pressai tout de même jusqu’au café hipster dans lequel étaient organisées ces maigres festivités estudiantines, regrettant déjà de ne pas faire la fête en appartement. Arrivé sur les lieux, mes doutes ne prirent que plus d’ampleur. Les premières lueurs d’une fatigue sociale et l’intuition que je n’avais graphiquement rien à faire dans un lieu rempli de connards surfaits se mirent à poindre avec insistance dans le bas de mon cervelet sans que je puisse rien y faire. Ma connaissance m’accueillit avec la joie feinte des comédiens sans le sou, voyant dans le moindre contact appuyé la possible promesse d’une embauche dans la prochaine pub de serviettes hygiéniques qui bouclera ses fins de mois. Il faut être constamment sympathique, la peine et les doutes ne sont réservés qu’aux « meilleures amies » dont le café-déballage-de-sentiments et les sujets sont déjà réservés à l’avance, pour que le public ne perde pas une miette des discussions emphasées et exotiques de quelques jolies comédiennes qui articulent fort bien et fument à chaque fin de phrase. Même si leurs problèmes ressemblent bien plus à un film de Christophe Honoré que des frères Dardenne. Elles n’y connaissent rien en cinoche de toute manière.

Bref, visiblement éméchée, celle-ci s’excusa d’emblée, ne remarquant pas ma gêne pourtant indissimulable devant sa robe de soirée pailletée. « De quoi ? » demandai-je alors. « M….M est là ». Mon sang ne fit qu’un tour. A voir l’éclat de ravissement de ses yeux, je compris qu’elle ne me mentait pas. Il était là. La confrontation était inévitable.

Je n’avais jamais rencontré M…M, ce qui explique que je n’ai pas d’emblée rebroussé chemin. M…M partageait les jours de la femme qui me quitta jadis. Celle-ci s’était réfugiée dans les bras du premier fat venu moins d’une semaine après notre rupture. Autant dire que je n’ai jamais cherché à rencontrer cet outrecuidant dragueur de supermarché et la simple évocation de son nom, même deux ans plus tard, suffisait à dresser mes poils de bras, rejoignant donc ceux de mes jambes que le froid ambiant tenait déjà au garde à vous. M. était un pensionnaire de l’établissement niais à la gloire imméritée « Cours Florent » et je tiens à faire une petite parenthèse dans mon récit : il n’est rien que je déteste plus au monde que le Cours Florent.

Non pas que je le haïsse en fait, je l’abhorre, le conchie, l’expulse de tous les pores de ma peau. Cette école de théâtre filmée emplie d’écervelés, de bouts de chair narcissiques, d’égos sur deux pattes me révulse. Le départ de cette répulsion fut de la jalousie, qui se transforma ensuite en mépris total, non pas à l’égard des acteurs en général, mais à l’encontre de ces pensionnaires intermittents boursouflés d’angoisses convenues et de phrases toutes faites dont on reconnaît la marque inculte dans les soirées franciliennes. Ces flagorneurs autocentrés se remarquent de loin de par leurs gémissements caractéristiques, mélange d’acting/performance et « d’expression de soi », résultat de trois ans de « travail » au sein d’un groupe de parole/yoga/danse/club philosophique/thérapie de groupe/kébab/cours.

J’ai beau avoir essayé sans relâche, avec l’espoir naïf qui me caractérise (et qui me permet d’ores et déjà d’affirmer fièrement que je mourrai de maladie grave à 30 ans), mes nombreuses rencontres se sont toujours soldées par des relents gastriques acides de mon côté et des logorrhées diarrhéiques intangibles de l’autre. Non pas qu’ils ne présentent un vague intérêt pour certains pensionnaires (dont les 3 premiers tiers sont des femmes, les 6 autres tiers des homosexuels bruyants, et le demi tiers restant étant un résidu poussiéreux de ce qui faisait autrefois mon esprit mathématique), à défaut d’être utiles, mais le fait de s’épancher continuellement et d’en faire une fierté de gallinacé, comme si l’on avait touché du doigt le secret d’une vie, est intolérable. C’est d’ailleurs un point que je reprocherais à de nombreux corps de métier artistiques dont l’image d’écorchés vif, propre selon eux à leur rang d’artiste autoproclamé, est mûrement réfléchie et travaillée, pompant éhontément Musset et son mythe de torturé romantique, ne laissant surtout aucun doute sur la longueur des dents du pensionnaire parisien et la petitesse de sa bite. Surtout, le mépris qu’ils dégagent à l’encontre des non-élus devrait être passible d’une mort douloureuse à coup de serviette mouillée ou de fin de carrière dans « les Petits Mouchoirs 2 : la résurrection du pote crétin dont tout le monde se fout un peu ».

Bref, revenons à moi si vous le voulez bien. Moi, dont le charisme et le bien fondé de l’entreprise ne sont plus à démontrer depuis que j’ai acquis la certitude réaliste que chaque humain né et meurt seul et ne laisse aucune trace sur terre, hormis une empreinte carbone plus ou moins nulle, selon qu’on ait été conducteur de tramway ou conducteur de land Cruiser dans le 16ème.

M…M était comme dans mes rêves de névrosé: d’esprit malingre et de corps vif, ce moustachu de circonstance cachait tant bien que mal son absence de personnalité sous des dehors bruyants et vulgaires. Des piaillements d’acteur répondant à mon appeau à con. L’ordre éclatant de ses traits lui permettait d’offrir une consistance inattendue à son sourire qui, au fond, n’était qu’un réflexe spasmodique destiné à faire oublier à son auditoire qu’il n’avait rien compris à la situation. Quand il se trouvait exténué de jouer à celui qui comprend, M…M se reposait sur les deux larrons qui lui servaient d’alibi humoristique et dont la combinaison des liaisons synaptiques parvenait presque à égaler en profondeur celle du chat doré japonais bougeant le bras qui servait de déco et sur lequel certains rebelles en costard avaient cru bon de rajouter un zizi au feutre.

De mon coté, j’étais décontenancé, pris au dépourvu face à cette jeunesse dorée en habit de lumière. Je n’étais clairement pas au niveau. Observant le minimum social syndical je finissais les verres avec une gêne non dissimulée. Je décidais de quitter les lieux pour de bon au moment où mon hôtesse, dont le sens du tact lui aurait déjà valu une déférence au parquet si tant est qu’elle n’eût pas les plus beaux seins du monde, lâcha subrepticement à mon endroit (mon endroit qui ne parvenait pas à décoller ses yeux de ce parangon dont les lèvres mauves de vin avaient définitivement souillé la chair brûlante de mes souvenirs) : « C’est dommage, tu sais, je suis sûre que vous pourriez vous entendre ». Je me levais machinalement, me dirigeant vers l’air frais de la sortie. Mon égo de comédien raté et moi-même avions besoin de respirer.

De toutes façons je ne pouvais pas compter sur son hospitalité. Celle-ci prévoyait d’emmener tout le monde au Baron pour terminer la soirée, cette boîte de nuit dont les gérants ont eu l’intelligence de créer une sélection purement arbitraire et tapageuse à l’entrée dans le but de faire oublier le fait que l’on passe sa soirée sur une piste de danse crasseuse avec un DJ moisi et une dame pipi ayant bien plus de conversation que tous ces jeunes fils de saoudiens venus perdre leur virginité à grands coups de jéroboam.

Je me retrouvais donc encore plus seul et triste qu’avant dans le froid gerçant de la nuit. Aux alentours de Strasbourg St Denis où les jeunes bobos côtoient les vieux arabes sous une apparence de « mixité France 98 ».

N’ayant point prévu de m’ennuyer autant, je n’eus d’autre choix que de marcher pour me réchauffer en écoutant la discographie de Pink Martini afin de donner de faux airs tropicaux aux rues poisseuses. Fort d’une vision de lynx qui ne m’a jamais fait défaut, je commençais désespérément à chercher par terre la trace d’un billet de banque égaré, signe que ma conscience se mettait à défaillir beaucoup plus tôt que prévu.

Je repensais aux événements que je venais de vivre, au regard vide de ce Némésis de circonstance, à cette jeune beauté venue me parler de sa vie, non pas pour avoir un répondant mais pour me signifier qu’elle effectuait un concert VIP guitare-chant dans un bar perdu et qu’elle aimerait m’y voir. Une sorte de VRP artistique de luxe, quoi. Une prostituée morale en d’autres termes. Celle-ci m’avait envoyé un mail d’invitation instantanément pour être sûre que je le lirais bien et que je le passerais à d’autres amateurs de chansons de merde. Un autre, acteur lui aussi, sous des dehors très avenants et une conversation intéressante réseautait en critiquant le travail de ses congénères. Je me sentais vide, triste et définitivement étranger à ce monde-ci.

Mon Ipod commençant à battre de l’aile et moi à claquer des fesses, je décidai de composer le digicode d’un ami pour aller somnoler dans un couloir, à l’abri. J’écoutai alors toutes les symphonies de Beethoven pour me mettre dans l’ambiance du paria idéal et explorai l’immeuble aux accents baroques à pas de loup (il était déjà 1heure du matin). Arrivé au sommet, un palier plat (car il est très inconfortable de dormir sur des escaliers) m’offrait un peu d’espace pour m’allonger. Ce que je fis, espérant que le temps se mettrait à passer plus vite. Même en essayant de ne penser à rien, le silence ne se fit pas. La faute aux voisins du dessous qui donnaient une étrange fête avec musique forte mais, à l’entendre, très peu de personnes. Je déballais alors mon ordinateur dans l’espoir d’y regarder un film. Toujours dans le même soucis de dépression ostentatoire et de culture par le bas, je me mettais « Le port de l’angoisse » avec la sublime Lauren Baccal et le fumeur Humphrey Bogart. Malheureusement, l’accalmie filmique dans laquelle je me plongeai allègrement fut de courte durée. Mon ordinateur s’éteignit en plein milieu du métrage, me laissant désemparé, au bord des larmes, alors que les voisins s’agitaient de plus en plus à mesure que l’heure tournait. Il devait être 3 heures quand je décidai de vaincre la fatigue, la déprime et la solitude en sonnant chez ces voisins qui n’avaient toujours pas baissé la musique et semblaient s’amuser comme des fous. “Moi aussi, j’ai droit au bonheur” me dis-je sans y croire réellement.

Au moment de frapper à leur porte, j’esquissai un pas de retrait et tendis l’oreille. Ma curiosité maladive se mariait avec un sentiment voyeuriste agréable mais aussi nécessaire pour savoir où je m’apprêtais à mettre les pieds. Je fis bien d’écouter plus attentivement. De ce que j’entendis, la musique couvrait en fait des râles masculins très clairs qui firent frissonner, sans savoir pourquoi, l’hétéro-curieux mais analement traumatisé que j’étais. Les plaintes étaient accompagnées d’insanités prononcées avec la rage contenue des mâles alpha, celles dont on ne sait pas si elles sont dites pour le jeu ou pour révéler subrepticement à son partenaire sa nature profonde de gros dégueulasse.

Pour résumer la situation avec un peu de recul : un jeune con dépressif, aux cernes creusées, aux habits sales et à l’œil humide écoutait sans bouger deux homosexuels s’enculer avec frénésie à travers une porte très fine au beau milieu d’une nuit d’hiver. Je n’osais pas décoller un pied, happé par cette pénétration sans concession dans l’intimité de deux inconnus, mon sens innée de l’empathie et de la discrétion me tétanisait. Si ces deux là m’entendaient? Je ne voulais pas couper un tel moment de joie, mais si quelqu’un avait débarqué sans allumer le couloir il aurait pu sans mal me prendre pour un panneau sortie de secours.

Cet incident me fit de nouveau sortir à toute allure pour prendre l’air, honteux, confus. J’avais entrevu, par là, mes propres limites sexuelles. J’avais beau ne plus y penser, il était clair que je ne savais toujours pas si mes coïts rendaient la même chose vu de l’extérieur et ça me rendait malade. Je réalisais également que je ne pouvais pas m’arrêter de réfléchir. Lorsqu’on est seul en pleine nuit et sans couche, notre cerveau nous renvoi l’écho de chaque pensée. Celles-ci se répercutent à l’infini sur les parois du crâne et mettent un temps improbable à s’estomper, se rapprochant presque du mouvement perpétuel. En bref : je devenais fou.

Je me mis à marcher à forte allure comme si une horde de gays en chaleur me poursuivait de son stupre vicelard beuglant des chansons de Chantal Goya. Cette allure ne découragea cependant pas une péripatéticienne de St Denis à la peau d’ébène de me héler vigoureusement, me sortant instantanément de ma stupeur et de mes pensées salaces. Fort étrangement, celle-ci ne m’impressionna pas. Pourtant, il y avait de quoi : aguerrie au combat de rue contre les chinoises du trottoir d’en face, elle était dotée d’une carrure de gladiateur nubien (qui aurait quand même épousé un eunuque sur-fardé) et d’une combinaison de skieur finlandais, ce qui ne la rendait pas aussi callipyge à l’oeil nu que ce qu’aurait voulu son Pimp, à mon humble avis. Au diable les fautes de goût, me dis-je, son grand sourire édenté souligne une expérience marketing importante, la première image étant essentielle pour conclure un marché. Et la loi de la rue est ce qu’elle est : dure, froide et imprévisible (je me prenais déjà pour Tupac). Après avoir stipulé à la jeune employée que je n’avais pas d’argent et que je n’étais donc pas une cible intéressante, elle me fit tout de même une offre alléchante incluant une gratuité totale de la prestation orale et le droit de toucher ses tétés sous sa doudoune. Je dus décliner une nouvelle fois, sachant par avance que ce genre de promotion ne fait pas souvent l’objet d’un contrat tacite avec l’ombrageux employeur et que quelques coups de crosse de revolver n’égayeraient sans doute pas ma soirée, ni la sienne. Une discussion étrange s’en suivit. Mon sens de l’empathie reprenant le dessus, je ne pus m’empêcher de m’excuser un nombre incalculable de fois face à cette jeune apatride qui riait bruyamment à chaque signe évident de gêne. Elle devait sans doute me trouver chou. Je ne pouvais même pas lui payer un café, je partis donc en lui souhaitant bonne chance sans savoir réellement ce que cela incluait. J’étais surtout gêné de me prendre pour ce que je n’étais manifestement pas : un habitué de la rue.

Je me remis à marcher, un peu plus apaisé, mais frigorifié. Mon Ipod cracha quelques chansons d’Abba avant de rendre l’âme. Je me mis une nouvelle fois à rechercher assidûment une quelconque trace d’argent au sol mais redressais la tête quand je croisais un passant ou un clochard. Ma rencontre avec M semblait déjà loin et j’apprenais, à mesure que mes orteils devenaient dur comme roche, la relativité des choses.

De plus en plus fatigué et à court d’idée pour tromper l’ennui, je décidai enfin, à 4-5 heures du matin, de fouiller dans les poubelles, dernière étape d’une déliquescence recherchée. J’y trouvai une sorte de boite à bonbons ronde et assez volumineuse que je transportai connement jusqu’à Bastille, voulant l’offrir à un ami en échange d’un lit comme les mugs à tête de loup mal imprimés que l’on ramène de sa première classe de neige à ses parents, mais l’abandonnai d’un seul coup à la découverte de plusieurs magazines “Premiere” comportant des photos de Lea Seydoux et Vincent Cassel se carressant langoureusement pour la promo de la prochaine merde de Jean-Christophe Gans. Je m’installai rue de Charonne dans le hall d’une amie (je n’avais mémorisé que deux digicodes) et je lus jusqu’au levé salutaire du soleil. J’avais survécu.

Survécu certes, mais qu’avais-je appris? Qu’il y avait une énorme différence entre l’image que certains cherchent à donner et la réalité. Que cette réalité était aussi dure et froide qu’un employé de la poste. Que l’ennui et l’idée de sommeil étaient prégnants, créant une logique implacable dans les déplacements des sans abris. Que tout le monde pouvait acquérir ce statut tant convoité, mais pas forcément y survivre. Que les gens du cours Florent sont des connards. Que j’étais fait pour le luxe et la profusion, mais que ça ne m’empecherait jamais de me sentir seul comme un chien….

Epilogue : Retournant à Strasbourg St Denis sous un soleil bénéfique mais écrasant, au bout du rouleau, je décidai d’attendre patiemment l’heure du lever d’un ami actif. Son reveil sonnait vers 7h30. En attendant je m’affaissai clairement sur son palier. Dans une petite période de conscience et d’ennui, je me mis à rallumer mon portable pour y trouver de possibles messages chaleureux. Je n’y trouvai qu’un texto de F., compagne de M., envoyé à 5h du matin des Etats-Unis me stipulant qu’elle souhaitait me revoir. La nuit se terminait, aussi étrange et mauvaise qu’elle avait commencé.

Illustration: J.Bardaman

Tags: Brandon Banal